数理・データ科学・AI教育プログラム(応用基礎レベル)

プログラム概要

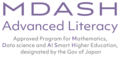

取組概要

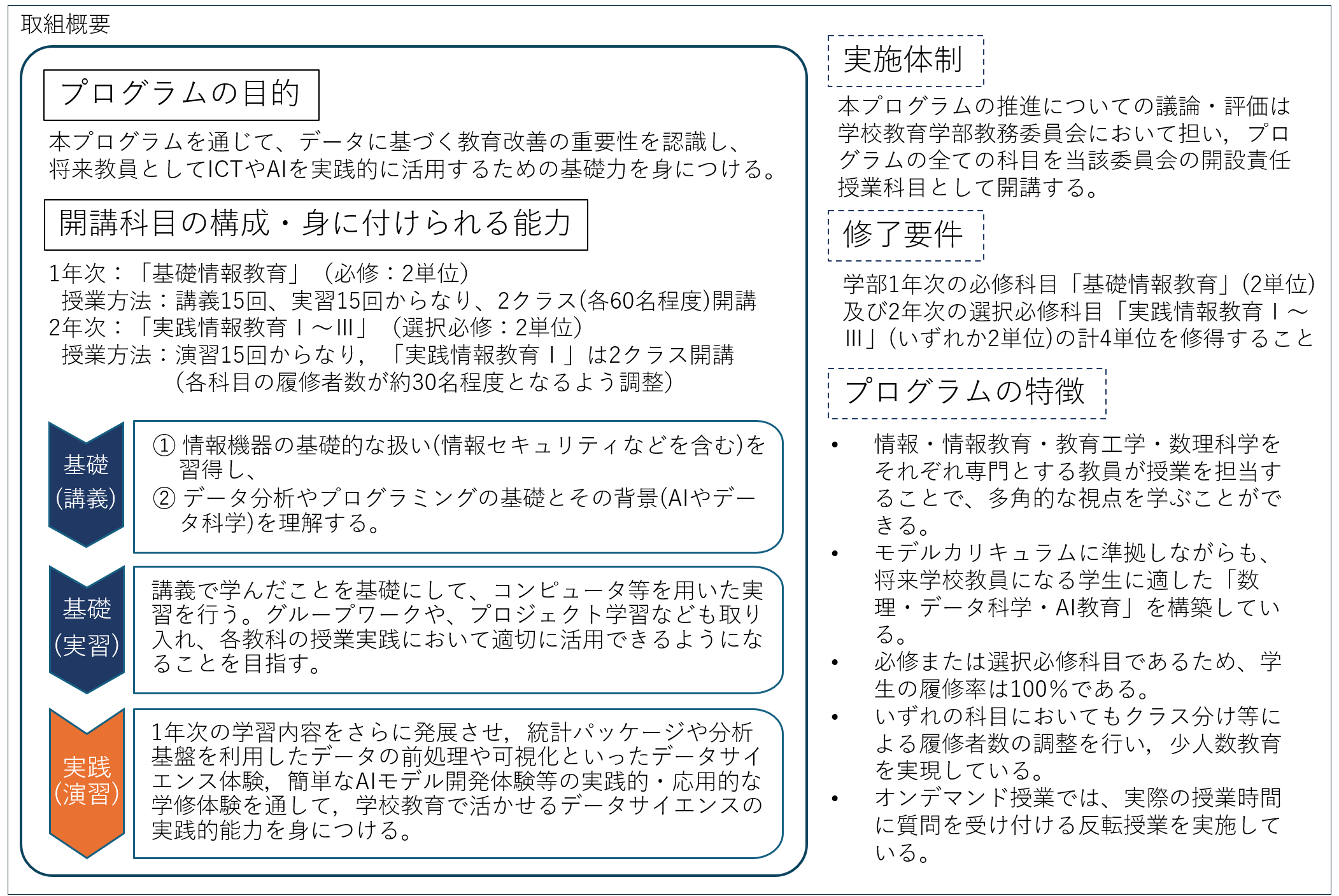

体制・自己点検等の概要

本プログラムで身に付けることのできる能力

1年次の基礎情報教育を通して,データサイエンスの役割を理解する。さらに,データサイエンス・AI技術を支える数学の基礎,コンピュータ科学の基本、特にデータの取り扱い、プログラミング、アルゴリズムを理解する。

さらに,2年次の実践教育では,1年次での基礎情報教育の学習内容をさらに発展させ,統計パッケージや分析基盤を利用したデータの前処理や可視化といったデータサイエンス体験,簡単なAIモデル開発体験等の実践的・応用的な学修体験を通して,学校教育で活かせるデータサイエンスの実践的能力を身につける。

修了要件

「基礎情報教育(2単位)」の単位修得と、「実践情報教育Ⅰ~Ⅲ(各2単位)」のいずれかの単位修得を合わせた計4単位の修得。

授業科目

| 基礎情報教育 | 鳴門教育大学に入学した全学生が、教員となるために必要な情報リテラシーやデータ科学の基礎を学習するために、1年次生対象に開講される必修科目。 座学(15回)で学んだことを、実習(15回)を通して理解を深める。 |

|---|---|

|

実践情報教育 Ⅰ~Ⅲ |

2年次生対象に開講される選択必修科目。Ⅰ~Ⅲいずれかの単位修得が必須となっている。 |

プログラムを構成する授業に含まれる内容・概要

数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムの数理・データサイエンス・AIモデルカリキュラム(応用基礎レベル)との対応は次の通りです。

モデルカリキュラムの対応

| 授業に含まれている内容・要素 | 授業内容 |

|---|---|

|

1.データサイエンス基礎 |

1-1 データ駆動型社会とデータサイエンス |

|

2.データエンジニアリング基礎 |

2-1 ビッグデータとデータエンジニアリング |

|

3.AI基礎 |

3-1 AIの歴史と応用分野 |

認定の有効期限

- 令和12年3月31日