|

[CONTENTS]

|

| 2008年度の取組(第2期) |

| 取組の実施体制 |

2008年度の取組(第2期:10月~7月)

2008年度「教育実践フィールド研究」のテーマ シラバスは各教科・領域のアプローチをクリックして下さい。(pdf)第2期: 教育実践フィールド研究の展開

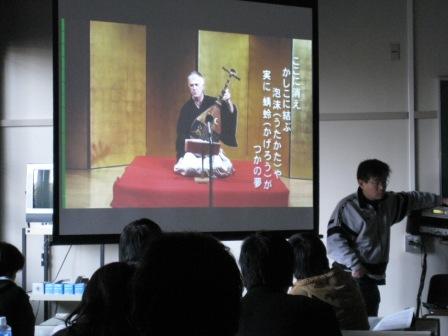

○ 10月8日(水)4限 鳴門教育大学 B201講義室及び各教室

「全体説明会」・・・草原和博・山森直人

「個別グループ説明会」・・・各授業担当教員

|

|

|

グループ説明会」では,具体的な作業課題について話し合い,決定するとともに,今後の授業の進め方を確認しました。

○ 10月16日(木)5限 鳴門教育大学 B201講義室

特別講演会「アメリカ合衆国の教師教育の現状~メリーランド大学の場合~」・・・ 長島真人

・アメリカより教員養成の専門家を招き,講演会&討論会を行いました。詳しくはこちら。(pdf)

・講師:デイビィッド G. イミッグ教授(メリーランド大学)

|

|

|

あとは,大学院生との間で活発な質疑が交わされました。講演内容は,上の資料をご覧ください。

特色GP・専門職GPシンポジウム

○12月13日(土)13:00~17:00 大阪梅田スカイビル タワーウエスト スペース36(L)

「教員養成系大学」学部・大学院で育成すべき教師力とは何か

-学士・修士課程を関連させたカリキュラムのあり方-

|

|

|

上げたため,(学部カリキュラムの改革に取り組んできた)「特色GP」との合同シンポジウムとして企画しました。

はじめに,京都大学の田中耕治先生より,「教育現場に生きる教育実践力構想」と題して基調講演をいただきました。次に,本学の「特色GP」

「専門職GP」の取組を中心に,学士課程→修士課程と連続的に発展していくコアカリキュラムの体系を報告しました。最後に,村川雅弘先生の

司会の下,信州大学の伏木久始先生・大阪府教育センターの清水隆先生・本学の西園芳信先生の間で,パネルディスカッションを行いました。

本学の取組は,斬新的な教育養成の試みとして評価いただきました。

| 取材日誌 | 第2期(10月~7月)の「教育実践フィールド研究」は,グループ別・チーム別に展開されます。 そこで,大学院コアカリ運営委員会が各グループ・各チームの取組のようすを取材し,順次,紹介してまいります。 |

| グループⅠ |

○10月31日(金) チーム14「表現意欲を促す鑑賞教材について」

担当教員:鈴木久人・小川勝 協力校:附属小学校

|

|

|

協力いただくのは森裕二郎先生です。お忙しい中,お時間を割いていただきました。学校現場での鑑賞活動の難しい所や研究の方向性などを

御示唆いただきました。シラバスはこちら。(pdf)

○11月12日(水) グループⅠ教育課題:表現・こころ・コミュニケーション

合同授業 「学校訪問の振り返り,チーム間での問題意識の共有化と個別化」 D201講義室

|

|

|

コミュニケーションの過程に着目し,子どもたちの学びを拓き,生きる力の育成を促す学習指導過程の構想と実践にかかわる課題を探求しています。

○12月3日(水) チーム14「表現意欲を促す鑑賞教材について」

担当教員:小川勝・内藤隆 B202講義室

|

|

|

してはどうかという事と,その抽象化された形体を、どのように子供達に体験してもらうか・楽しんでもらうか・再構築してもらうかという話題が

主な流れとなりました。 シラバスはこちら(pdf)

○1月14日(水) グループⅠ教育課題:表現・こころ・コミュニケーション

合同授業「各教科・領域別の課題解決の視点と方法の発表、意見交換」 D201講義室

|

|

|

ことが出来るような単元作りを追求しています。中間報告会を重ねながら、三つの教科に共通していた考えが明らかになってきました。

| グループⅡ |

○11月5日(水) チーム16「鳴門の海を体感する里海体験活動」

担当教員:南隆尚・松井敦典 協力校:徳島県立城北高等学校

|

|

|

学校現場での野外活動の難しいところや野外プログラムの作成など色々とご示唆頂きました。シラバスはこちら。(pdf)

○10月30日(木) チーム10「数学と実生活とのつながり」

担当教員:松岡隆 協力校:附属中学校

|

|

|

教科書中の題材が生徒が実感をもちにく いものであることなど問題点を教えていただきました。シラバスはこちら。(pdf)

○11月12日(水) グループⅡ教育課題:社会・地域・暮らし

合同授業「学校訪問の振り返り,チーム間での問題意識の共有化と個別化」 B202講義室

|

|

|

テーマの「学びを社会や暮らしにどう生かすか」の課題と向き合って,グループ間で切磋琢磨されることを期待します。

○1月14日(水) グループⅡ教育課題:社会・地域・暮らし

合同授業「各教科・領域別の現状と課題ならびに解決の視点」 B202講義室

|

|

|

プレゼンテーションを経験出来たことと思います。また司会進行も他チームの学生が担当し,活発な質疑が行われました。

○3月4日(水) グループⅡ教育課題:社会・地域・暮らし

合同授業「課題・テーマをめぐっての現職教員との意見交換」 B202講義室

|

|

|

習得させたいか,しっかり考えましょう。その生徒が授業後どんな表情をするか愉しみにして下さい。」との現場ならではのコメントを

頂戴しました。

| グループⅢ |

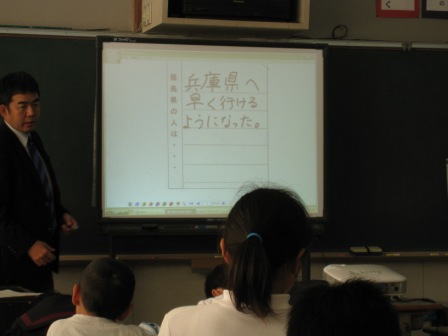

○11月12日(水) チーム8「社会の見方・考え方を育てる授業・教材づくり」

担当教員:草原和博 協力校:徳島県板野郡藍住町立藍住南小学校

|

|

|

山戸学級では,「徳島北環状道路の開通が藍住町のくらしに与えた影響」を考える手がかりとして,教材DVD「明石海峡大橋が変えたもの」を

視聴させていました。子どもにとって理解しやすい教材の組み立て,情報を読み取らせる教師の的確な指示・発問など,教材の開発と活用の

あり方について学ぶことができました。シラバスはこちら。(pdf)

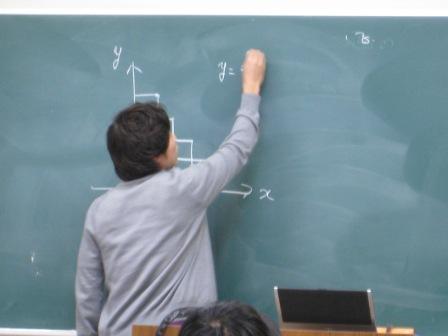

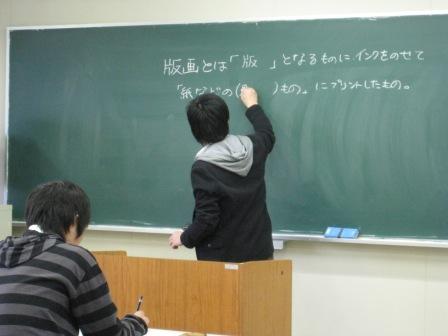

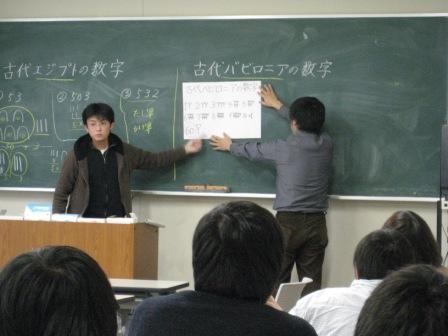

○11月14日(金) チーム11「数学に対する興味・関心を高める教材づくり」 数学標本作製室

担当教員:成川公昭・廣瀨隆司 特別講師:神戸女子短期大学初等教育科 水島賢太郎 教授

|

|

|

取り組んでいます。外部から特別講師の先生に来ていただいたりして,授業実践に向けて励んでいます。シラバスはこちら(pdf)

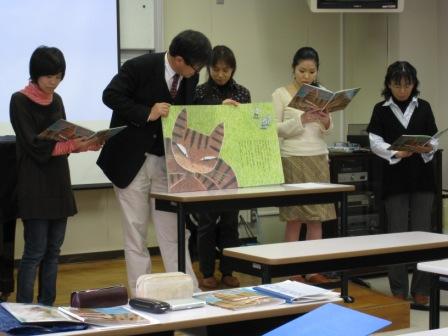

○12月10日(水) チーム15「鑑賞領域の教材開発」

担当教員:山木朝彦,西田威汎,武市勝,松島正矩,長岡強 D教員合同研究室

|

|

|

表現領域の特性を活かした教育課題へのアプローチを行った。いよいよ表現領域を絞り,問題解決・テーマ追求の討議の段階となります。

シラバスはこちら(pdf)

○12月17日(水) チーム8「社会の見方・考え方を育てる授業・教材づくり」

担当教員:草原和博 協力校:徳島県徳島市津田小学校

|

|

|

特性,②子どもの解釈を引き出し,まとめる教師の役割とワザ,③使いやすい・分かりやすい教材の条件など,多くのことを学ぶことができました。

シラバスはこちら(pdf)

○1月16日(金) チーム12「文化としての理解をめざした音楽鑑賞の工夫」

担当教員:山田啓明,松岡貴史 芸術棟1階演奏室

|

|

|

シルヴァン・旭西・ギニャール先生を本学にお招きして,レクチャーコンサートを収録しました。シラバスはこちら(pdf)

○1月31日(土) チーム8「社会の見方・考え方を育てる授業・教材づくり」

担当教員:草原和博・麻生多聞 人文棟215教室

|

|

|

検討しました。とくに,児童への問いの投げかけ方,常識の揺さぶり方,認識の成長のさせ方,せりふ・用語の使い方などについて,話し合いの場を

もちました。協議を通じて,知的に引き込まれる教材,知的に驚かされる教材の条件について共通理解を得ました。今後,取材と編集作業を

本格化させます。シラバスはこちら(pdf)

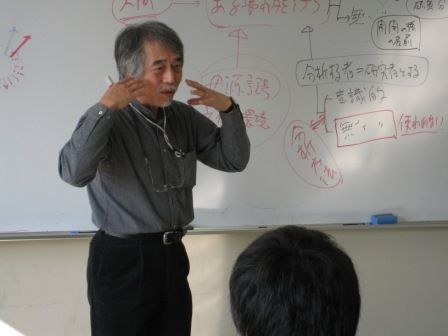

○2月4日(水) グループⅢ教育課題:「各教科の特性・目標を踏まえて,子どもの興味・関心を引き出す教材を作成しよう」

合同授業「各チームの共通テーマに取り組む視点の発表,意見交換」 B104講義室

|

|

|

投影されており,教科指導のあり方について理解を深める格好の場となりました。引き続きmoodleを積極的に活用し,情報交換を進めていくことが

確認されました。

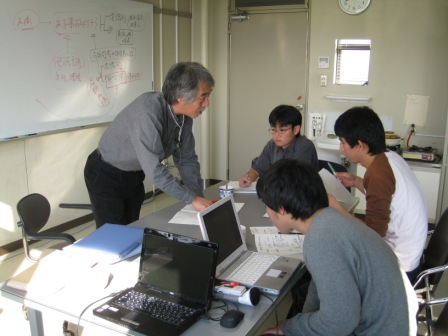

○2月18日(水) チーム8「社会の見方・考え方を育てる授業・教材づくり」

担当教員:草原和博 地域連携センタ-3階 戦略的教育研究開発室

|

|

|

松本さん(L3)を招いて,アニメーションを作成する技法,映像を編集する技法等を指導してもらいました。これらのスキルは,教材「警察のしごと」

「第十堰のたんじょう」の作成に活かされます。シラバスはこちら(pdf)

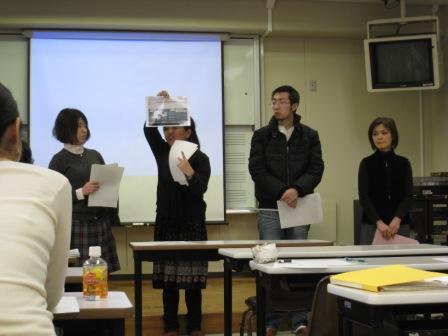

○2月27日(金) チーム15「鑑賞領域の教材開発」

担当教員:山木朝彦,西田威汎,武市勝,松島正矩,長岡強 芸術棟D204

|

|

|

今回はその一環として模擬授業を実施しました。模擬授業後に板書計画から発問,そして配布プリントの内容まで,教員を交えて

総合的に検討しました。

○3月11日(水) グループⅢ教育課題:「各教科の特性・目標を踏まえて,子どもの興味・関心を引き出す教材を作成しよう」

合同授業「共通テーマをめぐっての意見交換,1年間の成果と課題」 人文棟A107

|

|

|

各チーム工夫を凝らした報告会になりました。報告会のあとは,①教科の理念を踏まえた「優れた教材」の条件と機能とは何か,②「単元」と「題材」,

それぞれの特性を活かした教材とは何か,③「教育実践フィールド研究」で身につけたいこと,について理解を深めました。

| グループⅣ |

○12月3日(水) グループⅣ教育課題:「ひきつける,力をつけられる」教材・教具の開発、利用、工夫を考える

合同授業「各教科・領域別の課題解決の視点と方法の発表、意見交換」 B207講義室

|

|

|

チームまで,進度がそれぞれ違いますので,この日は取り組み状況を報告しあいました。

○1月14日(水) チーム9「GISを活用した地理授業」

担当教員:立岡裕士 人文棟A213講義室

|

|

|

アプリケーションのを再検討するために講義を行いました。シラバスはこちら(pdf)

○3月4日(水) グループⅣ教育課題:「ひきつける,力をつけられる」教材・教具の開発、利用、工夫を考える

合同授業「各教科・領域別の課題解決に関する意見交換」 B208講義室

|

|

|

用いた授業実践の成果と課題とについて報告しあいました。

| グループⅤ |

○10月31日(金) チーム5「中学校英語科授業のプラス1時間にどのように対応するか-英語スキルアップトレーニング法の開発-」

担当教員:山森直人・薮下克彦 協力校:附属中学校

|

|

|

意図した内容を含める必要性を実感しました。シラバスはこちら(pdf)

○11月12日(水) チーム7「思考力を培う地理歴史科の授業開発」

担当教員:梅津正美・原田昌博 協力校:徳島県立池田高等学校

|

|

|

当校の教育課程と地歴・公民科実践に関わる現状や課題について説明していただきました。そして,「思考力育成」と「受験学力の向上」

とを両立するような日本史・世界史単元と教材キットの開発という実践的課題をいただきました。 シラバスはこちら(pdf)

○11月26日(水) グループⅤ教育課題:「教科のリテラシーをどうつかみ,教材・指導法の開発に活かすか」

合同授業「共通課題にもとづく進捗状況の共有化(その1)」 B104講義室

|

|

|

してもらいました。報告後の意見交換会では実践研究の「成果のあり方」がおもな話題となりました。今後,実践研究を進めながら,

各チーム内で,またグループ内で深めていくことができたらと思いました。

○12月10日(水) グループⅤ教育課題:「教科のリテラシーをどうつかみ,教材・指導法の開発に活かすか」

合同授業「共通課題にもとづく進捗状況の共有化(その2)」 B104講義室

|

|

|

進捗状況の報告をしてもらいました。個別に鍛えられた英語の「筋力」(文法項目)を,トレーニングを通して英語の「体幹」として生徒の身体に

再構成するという指導方法案が提示されました。合同授業での発表機会は,発表をする側にとっても発表を聴く側にとっても自分自身の研究を

改めて見直すきっかけになると感じました。

○12月19日(金) チーム3「メディアリタラシーを育てる中学校国語科指導」

担当教員:村井万里子・幾田伸司・赤松万里・茂木俊伸 人文棟A407

|

|

|

内容・方法を求めて話し合った結果,「観光・宣伝パンフレット」に着眼して、教材作りのための 「素材探し」を始めました。さて,どんな材料が

集まりますか…。シラバスはこちら(pdf)

○1月6日(火) チーム7「思考力を培う地理歴史科の授業開発」

担当教員:梅津正美・原田昌博 人文棟A社会系教材準備室

|

|

協議は,それぞれの持ち味が発揮され,とても意義深いものです。「ルネサンス」,「桃山文化」を対象とした歴史授業を開発し,2月に連携校の

池田高校で実践する予定です。シラバスはこちら(pdf)