テーマ:いじめ問題の課題と解決への道

講師 阪根 健二香川大学教育学部准教授

講演の概要

はじめに

危機という文字

危険と機会

危という漢字:崖の上下に人が恐れてひざまずく(立ち往生)

機という漢字:しくみ,仕掛け,きっかけという意味

クライシスcrisisクリシス

ある出来事に出会ったとき、そこで自分自身の生き方を、責任を持って。

学校での危機管理とは

いつ、どこでも、問題が発生するという認識が重要。

説明責任を持つ

いじめ・自殺の遺書には、どのような意図を持っているのか。

子どもが先のことを書いている。例えば、「お金はすべて学校に寄付して」、「この小判を弟にあげてください」など。

なぜ、自分一人で死んでしまったのか。

コメントを(講演者に新聞社から)求められた時「やさしい子ほど・・」というコメントを返した。

メディアの餌食になっていない。

危機に陥ると

守りに入ろうとする精神状態になる。

短絡的、安易な思考になる。

陥らない方法

(1)(最初の一手)迅速な←→突き詰めていく←→余裕・時間ができる

意志決定と行動

(2)(何をどこまで)情報開示

(3)(不自然でない対応)社会的視点

問題発生してしまった場合には

問題発生直後の適切な判断に基づくコミュニケーション活動(クライシスコミュニケーション)の実施が重要になる。

(講演者の)父親が新聞記者であった。メディアとつなぐ仕事をしている。

おかしいなと思うことはクリアする必要がある。

学校の特殊性を意識して危機管理を

事例:

12月のメール相談から始まったケース

小学生

インターネットの相談ボックスに

いじめとは

いじめの定義

文部省(現在の文部科学省)が昭和60(1985)年10月25日付で示された定義

(1)自分より弱いものに対して一方的に

(2)身体的・心理的な攻撃を継続的に加え

(3)相手が深刻な苦痛を感じている

*これはあくまでも“調査基準”だった。今は(3)だけで・・

*同一集団内の相互作用過程において優位に立つ一方が、意識的に、あるいは集合的に、他方に対して精神的、身体的苦痛を与えること。《新訂版いじめ》森田洋司・清水賢二著(金子書房)*これは“人権侵害”の何ものでもない。

*逃げられない閉じた集団の中で、対抗力のない弱者に対して、正当な理由なく繰り返される私的制裁。《いじめ問題ハンドブック》日本弁護士連合会著(桐書房)

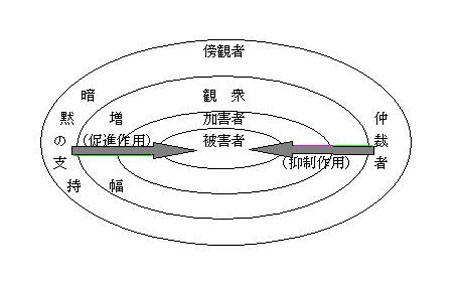

いじめの構造

いじめは「四層構造」になっている。《新訂版いじめ》森田洋司・清水賢二著(金子書房)

(1)【加害者】いじめであったり ふざけであったり その両方の絡みであったりする。

(2)【観衆】はやしたてたり、面白がっている人が存在したりしていることが、いじめの発生に起因している面もある。

(3)【傍観者】見てみぬふりをしている人が存在していることがいじめ発生に起因している面もある。(ここが重要)

(4)【被害者】いじめられている本人は 他人に相談できない場合が多いということを忘れてはならない。ことばにならないメッセージを送っている場合も多々ある。

|