乳幼児健診への関わり

平成18年〜19年

鳴門教育大学大学院の実習生として6町の乳幼児健診に参加(その後町村合併により4町になる)

平成19年〜現在

6市町の乳幼児健診及び、健診後の相談事業に臨床心理士として参加

乳幼児健診(乳幼児健康診査)とは

一般的に行う乳幼児健診

乳児健診:1歳未満の乳児

1歳半健診:1歳6ヵ月〜2歳の幼児

(母子保健法による法定健診)

3歳児健診:3歳〜4歳の幼児

(母子保健法による法定健診)

自治体によって行う健診

2歳半健診:2歳6ヵ月前後の幼児

5歳児健診:4〜5歳の幼児

健診での診査項目

(例)3歳児健診 (赤字:臨床心理士による見立てが求められる)

・身体発育状況

・栄養状態

・脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

・皮膚の疾病の有無

・眼の疾病及び異常の有無

・耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

・歯及び口腔の疾病及び異常の有無

・四肢運動障害の有無

・予防接種の実施状況

・精神発達の状況

・言語障害の有無

・育児上問題となる事項

・その他の疾病及び異常の有無

・発達障害の有無またはどのレベルにあるのか

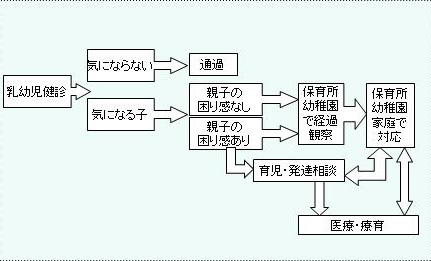

乳幼児健診後の対応

|

乳幼児健診とその後の支援

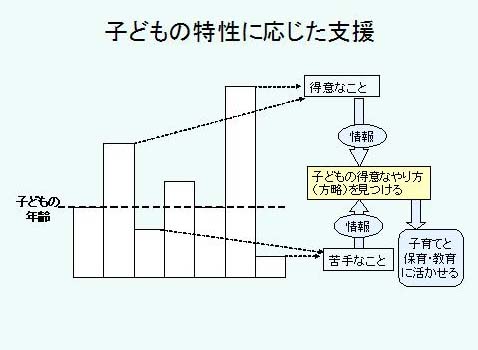

1)子どもへの支援

子どもの特性(得意・不得意)に応じた支援

ー得意を活かす (ストレングスモデルによる支援 Rapp,Charls・A)

2)親への支援

子育ての「困り感」と発達の凸凹及び対応方法の見立て

子育てを見守る輪を作る

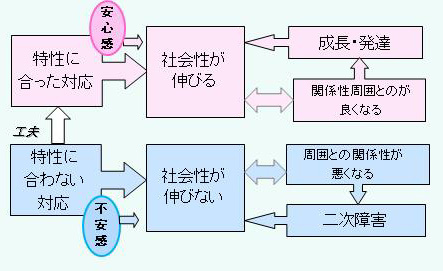

3)親子関係への支援

「好き」を伝える

4)保育所・幼稚園・学校への支援

ねぎらい・勇気づけ

困り感への対応を一緒に考える

保護者との関係性をつなぐ

子どもの特性に応じた支援

|

|

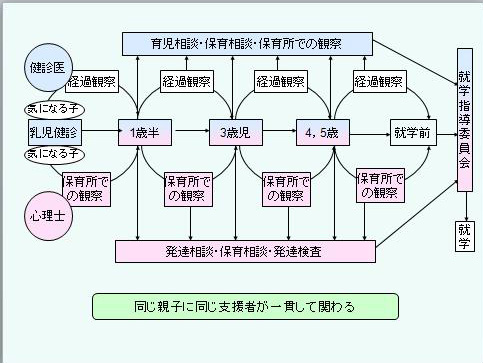

乳幼児健診とその後の対応についてのモデル

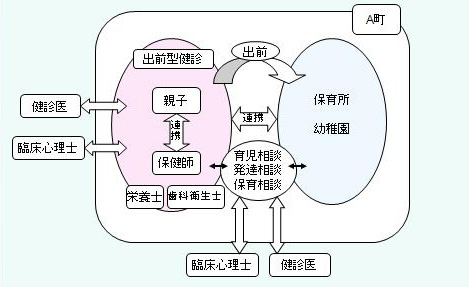

A町での関わりについて

A町の概要

人口 約1万人

出生人数73人(2006年)

小学校 6校

幼稚園 1園

保育所 5園

町内に発達障害の子どもを診る

医療機関・療育機関がない

↓

コンセプト:「支援は自前で」

「町の子はうちの子です」 by保健師

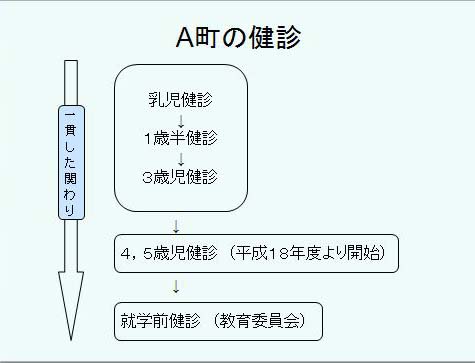

A町の健診

|

|

A町の4,5歳児健診

近隣に専門の医療・療育機関がないA町

保護者が「困り感」をもつ子ども、保育者が「気になる」子ども

をどう援助するか

↓

「出前型」健診として町内の全保育所・及び幼稚園(6園)に

4,5歳児健診を実施する(平成18年度より)

↓

保護者の「困り感」・保育者の「気になる」子への対応

保護者と保育者の協力体制をつくる

4,5歳児健診の目的

日常生活場面での早期で具体的で、実行可能

な対応を行い、2次的障害を予防し、就学後の

親子の負担を軽減する。

そのために集団生活を行う上でつまずきとなる

行動に焦点を当て、主として社会性および自己

統制力の発達をみる

4,5歳児健診のシステム

|

4,5歳児健診の内容

1.オリエンテーション (保護者に対して)

2.集団遊び・サーキット (小児科医・心理相談員・保健師)

行動観察・チェックリストの記入

3.子どもへの問診・発達相談(心理相談員)

問診およびチェックリストの記入・今後の手だての相談

4.小児科医診察 (小児科医による診察)

身体疾患と発達障害についての見立て

5.保健相談(保健師)保健師による結果説明と相談

6.ケースカンファレンス(保健師・保育関係者・医師

発達相談員・栄養士・歯科衛生士)

情報交換と今後の手だてについて検討

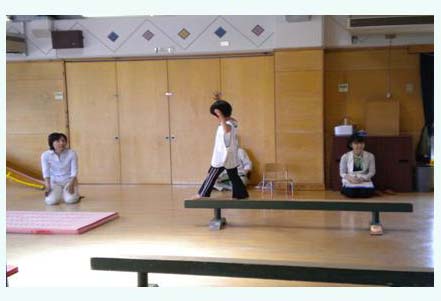

集団遊び

まずは、ゼッケン選び

自分の色と番号が見つけられるかな?

|

手遊び・動作の模倣

スキップ・ケンケン・片足立ち

|

サーキット

|

結 果

平成21年度

・受診人数 79人

・受診率 100%

・あらたに育児相談・発達相談(後日実施)に

つながった人数 26人

・3歳児健診以降継続相談の人数 11人

・経過観察となった人数 62人(相談と重複あり)

1年生の保護者へのアンケートを実施

対象:平成18年度に4,5歳児健診を受診し、

平成20年度に小学校に入学した児童の保護者

方法:保健師が町内の全小学校の協力を得て、

1年生の担任を通してアンケートを実施

時期:平成20年7月実施

回収率:81.5%(66/81人中)

アンケート結果より

・「4,5歳児健診を受診してよかった」

はい(82%)いいえ(8%)どちらとも言えない(2%)未記入(2%)

・健診受診後に健診スタッフや担任の先生などに何か相談したり、子どもさ

んへの関わりが変わったことはありますか

はい(32%)いいえ(68%)

・「小学校入学時、又は入学後に子どもさんのことを先生に相談する時に健

診結果や相談結果は役立つと思いますか?」

はい(77%)いいえ(20%)未記入(3%)

・健診後に発達相談を受けた保護者にお聞きします相談結果は学校に伝え

ていますか?

はい(20%)いいえ(17%)未記入(63%)

・小学校生活はスムーズにいってますか

はい(53%)心配はあるがまずまずうまくいっている(45%)

未記入(2%)

アンケート結果の考察より

・「4,5歳児健診を受診してよかった」と答えた人の割合が82%あるが、「いいえ」と答えた人の中には「発達障害があるのではとショックを受けた」と答えた保護者が1名おり、健診目的の説明の仕方と健診後の対応を見直すきっかけとなった

・「小学校入学時」に健診や相談の結果が役に立つと答えた人の割合が77%あり、保護者は概ね役に立つと捉えている。その一方で、「相談結果」は学校にお伝えしていますかという問に対して、「はい」と答えた人の割合は20%にとどまっており、就学時に、保護者と学校を結ぶ支援の在り方を見直すきっかけとなった

事 例1

(4,5歳児健診 後の個別支援を経て保護者と保育者の関係性が深まり子どもが変化した事例)

かんしゃくを起こしやすく多動で指示が通りにくい

3歳男児と母親及び保育士への支援

事 例2

(4,5歳児健診後 個別支援につながったが関係性が深まらずに中断になった事例)

通りすがりに友達を叩いたり、勝つために遊びのルールを自分流に変える5歳女児と保護者及び担任教諭への支援

★発表後のまとめより

発表時には、事例1と事例2の心理士の対応と関係性の在り方という視点から、考察を行った。

「中断事例」から学ぶことは多く、一見拒否的に見える相手の思いをどう捉え、どのように関わっていくかを工夫することが、心理士の仕事の醍醐味ではないかという助言をいただいた。

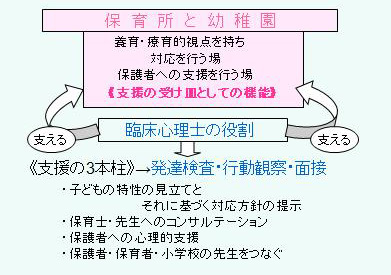

全 体 の 考 察

●発達障害の早期発見・早期対応とは?

●近隣に専門の医療機関や療育施設がないA町

●「気になる子」への療育的対応を家庭と保育機関が

連携して行う「出前」型健診の実施

●保育機関で検査を受け、保護者と保育者が検査に同席する

↓

子どもへの一貫した対応の実現に一歩近づきつつある

●臨床心理士の役割―つなぐ

●保護者と保育者の思いを伝える

●関わる時間が最も長いのは保護者と保育者

健診後の受け皿と臨床心理士の支援

|

支援の一貫性

ー支援をつなぐー

・縦の支援(時間軸に沿った支援)

4,5歳児健診の実施により就学で切れることの

多かった支援を就学後もつなぐ

・横の支援(面に広がる支援)

関係者が「共通理解し」、「共通対応」することにより、

親子への支援が、きめ細かく一貫性を持ったものに

なることを目指す

今後の課題について

1.乳児期から続けてきた親子への支援を

就学につなぐシステム作り

2.発達相談・保育相談スタッフの育成