京都文教大学 森谷寛之先生

医療関係のテキストからスタート

「生徒指導の心の教育」のつづきにあたる。

1998年の鳴門教育大学での「生徒指導における無意識の発見」が最終講義

河合先生と根本先生が指導教官であったが、根本先生から臨床心理学のテキストを依頼された。本1冊を任された。

従来、。依頼されていない部分を中心に話をしたい。

臨床心理学(サイエンス社)について

はじめに

「数ある日本の仏教者から一人選ぶとすると、法然を選ぶ。なぜなら、法然を原点に取ると日本の仏教の全体を見渡すことができるからである」(梅原猛 2000 法然の哀しみ 小学館)

臨床心理学では一人として誰を選ぶか。全体を見渡すことができるのは。フロイトを起点に取ると見渡せる。

フロイトの精神分析学入門の序論の部分、無意識仮説と対人関係理論を2つの支柱に選ぶと臨床心理学全体を見渡すことができる。

フロイトの「精神分析入門」とエレンベルガーの「分子の発見」を院生と読んだ。「精神分析学入門」は、若い頃と40代に読むのとは違う。

第1章

写真を章毎に入れる習慣があった。レンブラントの「チェルブ博士の解剖学講義」16世紀までは人体の解剖はなされていなかった。心の仕組みや心の教育はどうすべきか。心は解剖学と違い目には見えない。

実験心理学の父 フェヒナー フロイトよりも50年前の人。1850.10.22に精神物理学法則を思いつく。1860年 精神物理学要論。

ウェーバーの法則

弁別閾ΔS=(定数)×(刺激強度)

弁別閾ΔS/S(刺激強度)=一定

人間の感覚が方程式で表される。

『精神分析入門』(Vorlesungen zur Einfuehrung in die Psychoanalyse)

序論

フロイトだったらどう言うだろう。精神分析に何も知らない人を相手に話すことにする。精神分析とは何か。神経症患者を医学的に治療する操作。精神分析は他の医学的領域とは異なる特殊性があり、しばしば医学とは全く逆の事情がある。

精神分析を学ぶむずかしさ

「精神分析では医師と患者の間に言葉のやりとりがあるだけ。患者は過去の経験と現在の印象について語り、嘆き、その願望や感情の動きを打ち明ける。

医師はこれに耳を傾け、患者の思考の動きを指導しようと試み、励まし、その注意を特定の方向へと向かわせ、そしていろいろと説明してやり、その時に患者が医師の言うことを了解するか、あるいは拒否するのか、という反応を観察する。」

分析治療には困難さがある。報われない努力。精神分析の本質を規定している。

ことばのやりとり→芸術療法、遊戯療法:注意の方向付けでいろいろな療法が出てくる。自分自身を対象とする。人の話を聞く。自分にとっても何かあるのではないかで判断する。精神分析と他の分野との関係。精神分析と精神医学。

二大主張

1.無意識仮説 2.性の欲動

↓

臨床心理学の基礎(森谷)

1.無意識仮説 2.対人関係論

第2章 原始心理療法

エレンベルガーによる

第3章 メスメルと動物磁気(催眠術)の発見

ラボアジェの紹介

質量保存の法則、近代化学の父 水は水素と酸素でできている フロギストン説の誤りを正す。フランス革命でギロチン刑。盲目検査法を行った。想像力が結論を引き出す。心理療法は効果があるかどうか。

第4章 催眠から自由連想法へ-臨床心理学におけるコペルニクス的転回

暗示と浄化法 患者の主導権の違い

心理療法のスタイルの変化 研究ができるようになった

第5章 フロイト以後の展開

ロジャーズは無意識を認めない。

どのような経験が深く秘められているかという表現で無意識を表す。

クライエントは無意識に知っている。

クライエント中心主義(Client centered)はフロイトが始めている。

第6章 臨床心理学の基礎理論

モデル 心の構造モデル 心的エネルギーモデルと神話のモデル

物理学モデル 熱力学第1法則(保存則)、第2法則(エントロピー)

神話モデル

モデルは恣意的な要素を少ししか含まない。

フロイトは第2章の夢の中で無意識という言葉を使い始めている。

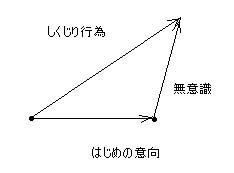

フロイトのしくじり行為

|

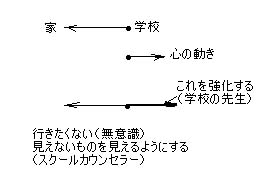

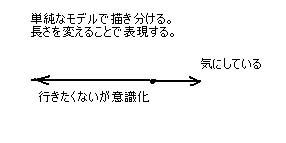

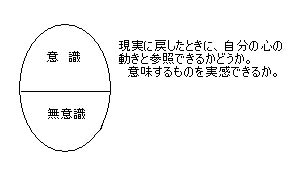

無意識仮説 不登校と無意識仮説

|

無意識仮説のある対人関係モデル

|

|

第7章 心理療法:様々なアプローチ

無意識へのアプローチを主とするもの/意識の働きを重視するもの

第8章 アセスメント

現代物理学における測定の問題

第9章 臨床心理学の現在

資格問題/非医師における精神分析の問題(フロイト)

心理療法家の資質

(文献) 森谷寛之 1995 臨床心理学-コンパクト新心理学ライブラリーⅡ サイエンス社