鳴 門 教 育 大 学 大 学 院

高 度 学 校 教 育 実 践 専 攻

教 科・総 合 系

美術はいつでもあなた方の身近にあります。

たとえば,いろいろなイメージやアイデアを考えたり、それを自由に描き、創り出し、またそれを仲間と共有したり。

それらは幸せを築くための力となるもので,未来を描くためにこの力は欠かせません。

子どもたちに内在するその力を伸ばし、彼らが幸せな未来を創造するための教育を一緒に実践・研究していきませんか。

美術教育の実践と研究・制作を存分に楽しみ深めましょう!

豊かな感性の育成が求められる現代教育において,美術教育の役割は重要です。美術科教育コースでは,この使命感に基づき,幅広い教科教育学の知識と絵画,彫刻,デザイン,工芸,美術理論・美術史等の知識及び技能を踏まえ,表現活動と鑑賞の実践を教育現場で探求していくことを通して,小学校教員,中学校・高等学校の美術科教員として身に付けるべき図画工作科・美術科の授業実践に不可欠な力量の形成を図っていきます。

大学在学中に教職免許を取得していなくても、大丈夫です!

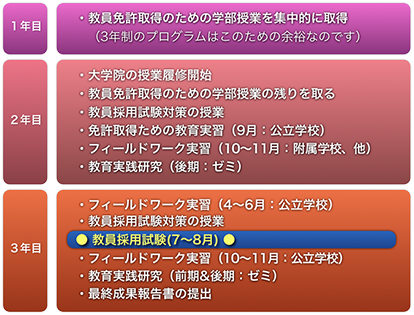

鳴門教育大学大学院では2年間の学費で3年間在学し、教員免許取得に必要な学部の授業をも取得できる「学校教員養成プログラム」が用意されています。その場合の3年間のスケジュールは図のようになります。

このように小学校教諭・中学校教諭いずれかの教員一種免許を取得できます。

さあ、思う存分制作・研究を楽しみましょう!!

平成27年度

旧芸術系コース(美術)修了

東京都小学校教諭 栗田 功一 さん からのメッセージ

諦めかけた想いを叶えられた場所

私が鳴門教育大学の大学院に入学したのは大学卒業後、一度民間企業に勤めてからです。それまで教師という職業に興味はあったものの「教員免許を取るのって大変そう」「教員採用試験なんて難しくて受からないだろう」といった考えから、なかなかはじめの一歩を踏み出せずにいました。

本気で教師を目指そうと決意し大学院に入学したのは26歳の時です。授業を受けるのは数年ぶりでしたので、教員免許の取得も教員採用試験も決して優しいものではありませんでした。日々の研究に行き詰まったこともあります。それでも最後まで頑張って乗り切ることができたのは、教師になりたいという思いがあったのはもちろん、美術と美術教育の両方とも熱心に指導していただける先生方と、一緒に頑張ってくれる仲間がいたからです。

「教師になりたい」「切磋琢磨し合える仲間がほしい」そういったあなたの想いに、鳴門教育大学の大学院はきっと応えてくれることでしょう。

何かを始めるということに、遅すぎるということはないのではないでしょうか。

図画工作科教育コースでは,絵画,彫刻,デザイン,工芸の実技制作と美術理論・美術史及び美術教育理論等を広範に学び,造形芸術の基礎的な技能と理論を身につけていきます。また,こうした専門的な技能や知識に関する教育実践的側面からの理解を図り,教員としての資質の向上をめざします。

3年次からは,これらの専門分野の中から各自が一つの分野を選択し,より高度な研究を行い,卒業研究へと発展させていきます。

卒業研究の成果は,毎年,学外の美術館等において発表しています。

美術科教育コースでは,絵画(油彩画,版画),彫刻(塑造,彫造),デザイン(グラフィック,映像),工芸(陶芸)の実技制作と,美術理論・美術史及び美術教育理論等の学習をとおして,人間と造形文化と教育に関するより深い理解と専門的な技能を修得し,表現の喜びと生きる力を育んでいくことができる創造性豊かな教員の育成をめざしています。

3年次からは,各自が専攻分野を定めて,指導教員のもとでより専門性の高い研究に取り組み,卒業研究へと発展させていきます。

卒業研究の成果は,毎年,学外の美術館等において発表しています。

令和元年度

美術科教育コース卒業

神戸市中学校教諭 赤木 秀明 さん からのメッセージ

僕は、元々教師になるつもりで鳴門教育大学を選びました。美術大学ではなく、なぜ教育大学を選んだかについてですが、教育関係の知識を実践的に学びながら、美術の専門性も高められ、良い意味で二刀流と考えたからです。そういう意味で、教員採用試験にも強いし、美術制作もしっかりできるので、将来像を明確に持てたのです。高校生のときに「絵画制作は得意だけれど、正直勉強は苦手だ」という意識がありました。そんな中、鳴門教育大学には推薦入試があり、面接と実技で入学できると知り、実技を優先して入る事ができると考えてここへ来ました。だからセンター入試は受けていないのです。

実際に入学してから感じた事ですが、この大学はとにかく環境が良かったです。物理的な大学の立地条件については、田舎だとはいいますが、実家も田舎だったためここは比較的便利に感じます。大学内の環境については、先生方との距離が近くて、こんなにも一人一人面倒見てくれるのかと思いました。のびのび制作できる広い環境が確保できて、やりたい事を本当に自由にさせてくれました。

僕は入学時点から制作を進める事を決めていました。ゼミの先生にお願いすると、運が良い事に1年のときから制作スペースを与えてくれました。先生は制作に関しては、比較的放任してくれていました。始めの頃はいろいろ意見が欲しいと思っていて、寂しく感じる事もありましたが、「見て欲しい」と言うと、どんなに先生が多忙でも来てくれます。自分が制作について必要な事を相談すると120%の力を使って対応してくれました。

また、芸術棟のギャラリーを自由に使って個展ができたことはとても良かったと思います。この大学では外部に発表する機会が少ないため、どうしたら作品を見てもらえるか考え、自ら個展を企画し、在学中に5回程度やりました。先生方にも制作内容を理解して頂けたと思いますし、他の学友や下級生にも自分の作品をアピールできました。それによって、他者評価も得る事ができ、制作上の改善点等の発見もあり、視野も広がったと思います。

そういった4年間を過ごして、教員採用に臨みました。僕は神戸市中学高校美術を大学推薦制度で合格しました。4年間続けてきた絵画制作により、全国規模の受賞歴がいくつもあるため、大学推薦制度に挑戦できると考えたのです。推薦制度はいろいろ制約もありましたが、幸いなことに大学の就職支援係の手厚い指導もありましたので、良い結果を得る事ができました。

鳴門教育大学の美術コースは、とにかく本気で「やろう!」という気持ちのある人には、とても良い環境だと思います。僕はここに来て心から良かったと思っています。

|

栗原 慶 教授 |

|---|

工芸を専門分野とし、陶芸の制作研究を進めています。主に磁土を用いた制作をしており、作品は所属団体の日本工芸会や全国規模の公募展の他、個展・グループ展等で発表してきました。また、研究室で共同制作したインスタレーション作品の発表も行うなど、空間演出としての工芸のあり方も探っています。

授業実践では、工芸から学ぶ様々な教科の内容、例えば創意と素材の関係や、生活感情の視点から導き出された造形要素などを題材にしています。

現代の工芸は多様な表現で溢れ、一言では語れない分、可能性を秘めています。学生の皆さんには、伝統的に受け継がれてきたことを学びながら、素材の持ち味を活かすこと、自分の手で作ることを探求して欲しいと思います。そこから得た知見を学校教育や社会に還元し、造形分野の伝統と未来を紡げる人材となることを期待します。

|

内藤 隆 教授 |

|---|

デザインを専門分野としています。主にグラフィック・デザインの造形・表現研究、およびデザイン的観点からのコミュニケーション・造形について研究を行っています。また、木材造形および映像メディアについての教育研究についても並行して進めています。

自分の制作としては、最近はパソコンを使用した制作が多いですが、エッチングなどの版画技法を用いたものやアクリルや硬筆などの画材を用いた平面作品もあります。一方論文としては、自分の制作をまとめたものや、写真の原理を応用した授業内容をまとめたもの、図工授業用にグラフィック・デザインの要素をまとめたものなどがあります。

みなさんに期待することは「描ける・造れる」など各自の能力を少しずつ培い、それらを組み合わせて創造する力、時々に発生する問題を楽しんでクリアしていく心を持って頂く事です。あなたが楽しめば、きっと子供達にも伝わるからです。

|

山田 芳明 教授 |

|---|

専門は美術科教育学です。本学に赴任する以前は、14年間小学校教員として図画工作科を中心に実践的な研究に取り組んでいました。そんなこともあり「教育学は現場から生まれる」が私の信条です。現在は、教育現場(とりわけ小学校図画工作科)の実践から出発し、特に授業に着目した美術教育論の構築に取り組んでいます。また、最近は、教師の授業実践力や美術鑑賞実践における教育的課題等々にも関心を持っています。

素朴な疑問の中に、教育の本質が隠れています。「いい授業ってどんな授業なのだろうか」「美術教育って、将来役に立つのだろうか」等、何気なく思っていることをじっくり考えることから研究は始まります。図画工作や美術科に関心を持っていたり、実践を積み重ねたりしてきた人はもちろん、苦手だったり、嫌いだったりする人も、ぜひ一緒に図画工作や美術の教育について考えたり、語り合ったりしましょう。それが、これからの美術教育を切り開いていく大切な第一歩になるのです。

|

小川 勝 特命教授 |

|---|

美術史・芸術学を専分野としております。具体的にはラスコーなどの洞窟壁画の調査研究を行ってきました。また、世界各地の先史岩面画遺跡を踏査し、その制作年代などを、実証的に調べてきました。理論的研究としては、美術の起源や役割についての論文も執筆しています。

学生に期待することは、美術作品を制作年代や作者の名前、また作品タイトルなどの知識を得ることで理解したとは考えず、まずは自分の目でじっくり観察して、他の誰にも出せないような言葉を紡ぎ出してほしいということです。美術は、教室で教師と児童生徒が経験を共有することで意義深いものとなると考えますので、大学院では美術作品への独自な姿勢を培ってもらいたいと願っています。

| 家﨑 萌 准教授 |

|---|

専門分野は美術科教育です。東京都の小学校図画工作科専科教諭を経て、これまで場と他者との関わりを中心に、図画工作科の授業開発研究、チェコと日本を往還する共同授業研究、日米の大学生による美術教育のプロジェクト等に取り組んできました。私たちの経験と結びついた造形にどのようなパターンや構造が見出せるのか、美術の表現や鑑賞で材料や作品、身体と空間はどのように作用し合うのか、美術を介した自他のコミュニケーションは学習者にどのような変容をもたらすのか、といったテーマに関心があります。

子どもの造形プロセスを丁寧に読み取ったり、自身のつくる過程や造形表現を省察したりすることで、自分なりの問いや課題を見つけ、多様な他者と協同し、実践を開発、改善していくサイクルを大切にしてほしいと考えます。

|

上野 高 准教授 |

|---|

日本画を専門とし、絵画の現代表現について研究しています。日本美術院での研究発表を続けながら、各地で個展や発表活動を行っています。また、日本画の材料研究や古典表現の探求にも取り組み、絵画を通した社会と美術の連携事業に尽力しています。

制作研究では、基礎となる素描から始まり、画材について学びます。そして、個人の強みと現代的な感覚を活かした作品創りを共に目指します。また、その制作過程では、幾度となく絵画的な問題に直面すると思いますが、その時にどう解決策を思考していくかが重要になります。大学は、定型化されない問いに対して研究するという目線で自らの答えを導く場でもあります。この問題解決能力は、社会に出てからも活かされる力となるでしょう。美術を通して社会と繋がり、これからの未来を創造する人材となることを期待しています。

|

武内 優記 准教授 |

|---|

彫刻を専門とし、立体・キネティックアート・映像・web等、様々なメディアによる制作・研究を行っています。実践的な活動では、個展・グループ展での発表や美術イベントの共同企画、ワークショップの運営など、作品を展開する場作りや、美術を介した社会連携にも取り組んできました。作品制作や美術プログラム作成においては作品の質と同等に、制作プロセスを重視しています。それは,何かを「つくる」過程での感動や表出にも美的なものが潜んでいると感じているからです。

私たちには、未来を担っていく子供たちに影響や刺激を与える大きな仕事が待っています。みなさんには、つくることの奥深さを忘れずに、より良い未来を形成していくための人材となることを期待します。そして、そこで得た知見を生かして子供たちや社会と協働していってほしいと思います。

ここが私たちの建物「芸術棟」です。5階以下の東側半分が美術科教育コースに割り当てられています。では5階から

5階にある絵画のアトリエです。絵画ゼミの所属学生には写真の左側に見える程度の壁面を提供することができます。

4階のデザイン実習室です。授業も行いますが、このスペースで大きく材料や画面を広げることができます。

デザイン実習室の一部には木工用工具を設置した部屋もあります。

撮影用スタジオもあります。人物程度の大きさまでは撮影できます。

2階の絵画の一部として版画の設備もあります。

やはり2階にある美術実技系専用の講義室です(美術史・芸術学講義や図画工作の授業に使います)。

同じく2階にある図画工作科・美術科教育学の講義室です。

その講義室の隣には実技制作にも対応できるスペースが用意されています。

1階にある陶芸室です。授業中ですが、撮影を許可してもらいました。

陶芸室には焼成用の窯が3台あります。

同じく1階にある彫刻室です。木彫や粘土塑像の実習などができます。

1階入口付近にあるギャラリーです。予約をとれば、自分たちの作品を展示できます。

こういった設備をフル活用して面白い作品や教育研究をしてくれるのを待っています。

●徳島県立近代美術館

●鳴門市

●大塚国際美術館

●大学美術教育学会

●美術科教育学会

●民族藝術学会

●国展

●日本工芸会

美術科教育コースについてのお問い合わせは以下までご連絡下さい。

Mail : yyamada@naruto-u.ac.jp

Tel : 088-687-6636